概要

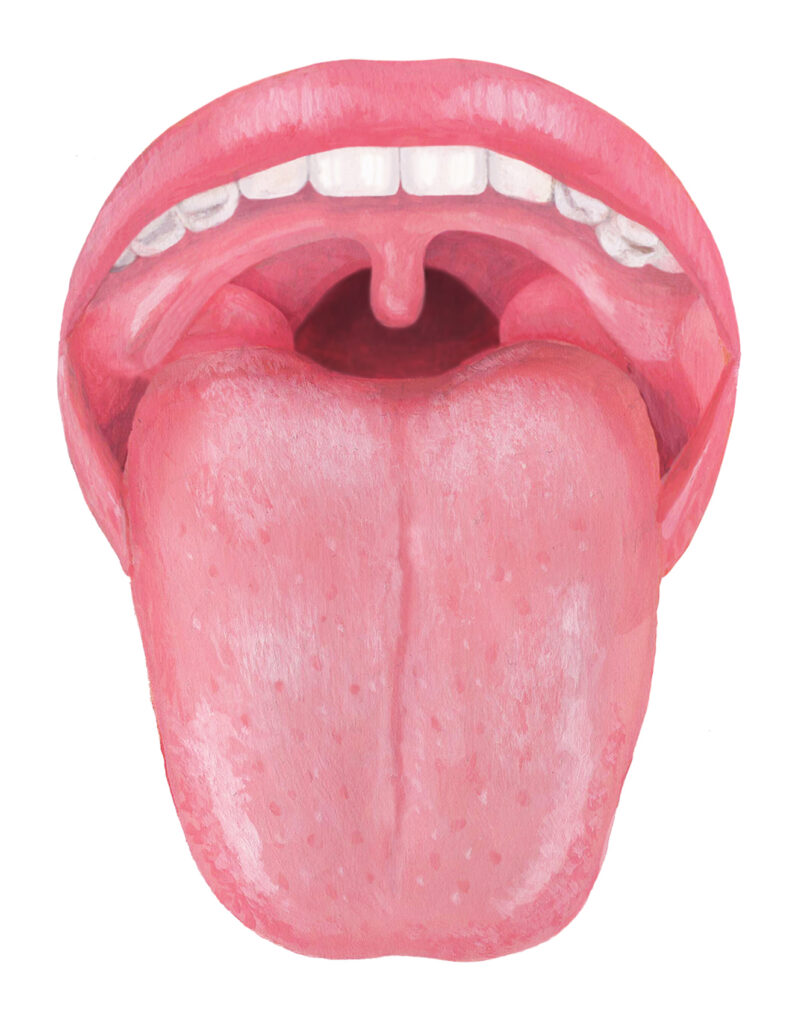

舌の表面は、何千個もの小さな味蕾(みらい)に覆われています。味蕾には味覚受容器があり、5つも基本の味(甘味、塩味、酸味、苦味、うま味)を感知します。これらの味は舌のどの部分でも感知できますが、特定の部分が特定の味に対してより敏感になっています。甘味は舌の先で、塩味は舌の前方の横側で、酸味は舌の横側で、苦味は舌の後ろ側3分の1でよく感じられます。

食べものが口に入ると、味蕾が反応し味の信号を出し、味覚をつかさどる脳神経(顔面神経と舌咽神経)を伝わって脳へ進み、特定の味として認識します。さらに食べものを口に入れて噛むと、食べものの匂い、味、食感、温度に関する感覚情報が脳で処理され、それぞれの風味となります。

したがって、舌表面の病気だけでなく、脳神経の経路や脳の病気が原因で味がわからなくなることがあります。また、多くのケースで血清中の亜鉛不足が関係していることが分かっています。

味蕾は舌の表面にみられる、ツブツブの膨らみです。時々、これを見て、「舌にできものができた」と言われ、受診される患者さんがいらっしゃいます。これはもともと存在する味覚の細胞のため、病気ではありません。

原因

生理的(加齢的)、貧血など

加齢や貧血(特に鉄欠乏)により味蕾が萎縮し、減少すると味がわかりにくくなります、さらに加齢やシェーグレン症候群などにより、唾液が減少して口の乾燥が伴うとさらに症状は悪化します。

亜鉛の不足

食物中の亜鉛と薬剤がキレートをつくり、亜鉛の吸収が障害され、味蕾細胞の若返りが障害されることにより、味がわからなくなることがあります。亜鉛不足の原因は、多い順に特発性(原因不明)、薬の副作用、かぜ、全身疾患といわれています。

歯周病

口の中の衛生状態が悪く、口内炎、歯肉炎、舌炎など炎症を生じると、味蕾が障害されて、味がわからなくなることがあります。喫煙や歯のお手入れをしない、脱水、口の中の放射線治療により口の中の衛生状態が悪くなりやすいです。また、舌の手入れをされるときは、表面についた舌苔をブラシなどで無理に取ると舌炎になり、味がわからなくなることがありますので、注意してください。

顔面神経麻痺

舌の前3分の2の味覚は鼓索(こさく)神経という顔面神経の枝に支配されており、顔面の半分が麻痺する病気では、その部分で味覚が損なわれることがよくあります。しかし残りの部分の味覚が正常であったり、感覚が鋭くなったりするために、この障害が気づかれないこともあります。

医原性

降圧剤、抗うつ薬、抗菌薬、抗アレルギー剤、抗がん剤などの薬の副作用として味がわからなくなることがあります。また、がんの治療で口の中に放射線治療をした場合、唾液腺が障害されて口が乾燥し、味蕾が萎縮して味がわからなくなることがあります。さらに、真珠腫性中耳炎や慢性穿孔性中耳炎などの耳の手術で耳の中を走る顔面神経の枝(鼓索神経)が障害されると、手術した側だけの味がわからなくなることがあります。

特発性、心因性など

特発性は原因不明で突然味がわからなくなる病気です。また、長くストレスにさらされると、味がわからなくなることがあります。

検査や治療についてはこちらのページをご覧ください

👇👇👇

味覚障害

執筆・監修医師紹介

院長/医学博士

院長/医学博士

楓みみはなのどクリニック 院長 中下 陽介

経歴

-

- 関西医科大学 医学部医学科 卒業

- 広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 卒業

- 広島大学関連病院勤務

- 木沢記念病院 耳鼻咽喉科 副部長

- 岐阜大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教(臨床講師)

- 中濃厚生病院 頭頸部・耳鼻咽喉科 部長

- 楓みみはなのどクリニック 院長

認定・資格

-

- 日本専門医機構認定耳鼻咽喉科専門医

- 日本耳鼻咽喉科学会認定補聴器相談医

- 日本耳鼻咽喉科学会認定騒音性難聴担当医

- 日本めまい平衡医学会認定めまい相談医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- 博士(医学)広島大学

- 補聴器適合判定医師