概要

花粉症は季節性のアレルギー性鼻炎のことです。日本では春のスギ花粉症が国民の4人に1人と最も多く、他には春のヒノキ、夏や秋のイネ科(カモガヤ、オオアワガエリなど)、雑草(ブタクサ、ヨモギなど)の花粉症があります。また、ダニやハウスダスト、イヌのふけ、ネコのふけ、カビなどが原因のアレルギー性鼻炎を通年性アレルギー性鼻炎といいます。

症状

鼻の症状

くしゃみ、鼻水、鼻づまり など

のどの症状

のどのかゆみ、のどのイガイガ、せき など

目の症状

目のかゆみ、涙目(なみだめ)、目が赤くなる など

その他の症状

皮膚のかゆみ、皮膚の赤み、喘息 など

検査

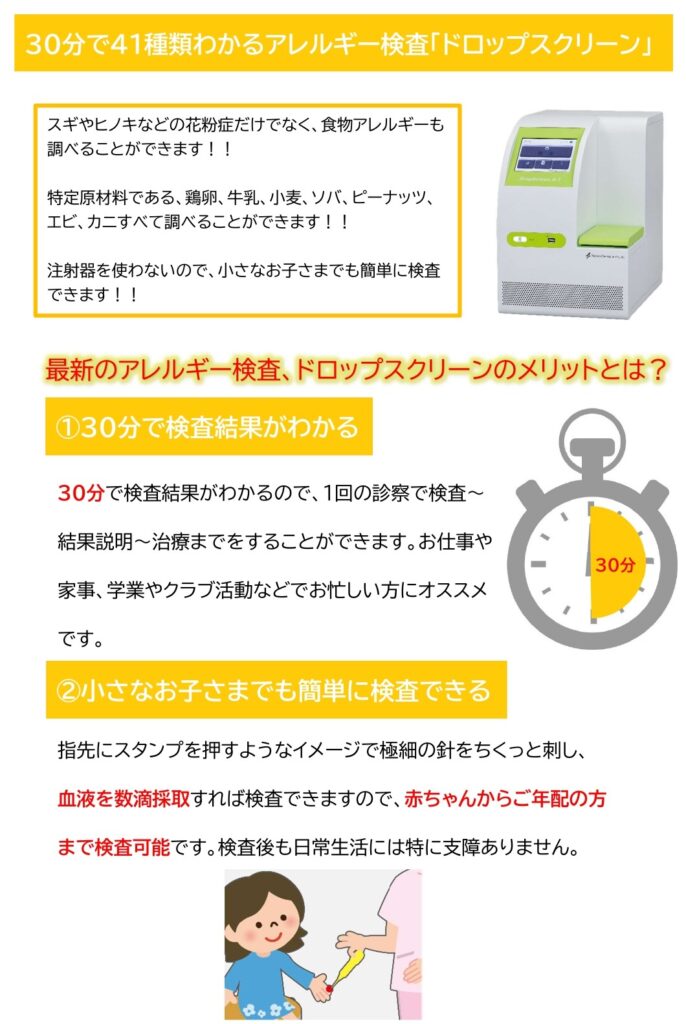

花粉の予防や治療をするためには、自分が何の花粉症なのかを確認することが必要です。当院では、血液検査により花粉症の原因となるアレルゲンを調べることができますので、お気軽にご相談ください。なお、小さなお子様でも、指に細い針をチクッと一瞬さすだけで可能な検査も可能です。また、特定の花粉症と特定の食べ物のアレルゲンの化学構造が似ているために、花粉症をお持ちの方が特定の食べ物を食べると、のどのイガイガやかゆみ、腫れなどののどの症状が出ることがあり、これを口腔アレルギー症候群といいます。例えばスギ花粉症ですとトマトを食べると、のどの症状が出ることがあります。食物アレルギーとの区別をすることも大切ですので、このような症状がみられる方はアレルギー検査をされることをお勧めします。

鼻汁好酸球検査

鼻水を綿棒でぬぐい、アレルギーの存在や程度を調べます。約1週間で結果が分かります。アレルギーの原因(アレルゲン)を調べることはできないので、その際は血液検査が必要となります。検査費用は保険適応です。(その他診察料や処置料、処方箋料などが別途かかります)一宮市在住の中学生以下のお子さんでしたら、こども医療費の助成制度を利用できるため、費用負担はありません。

血液検査

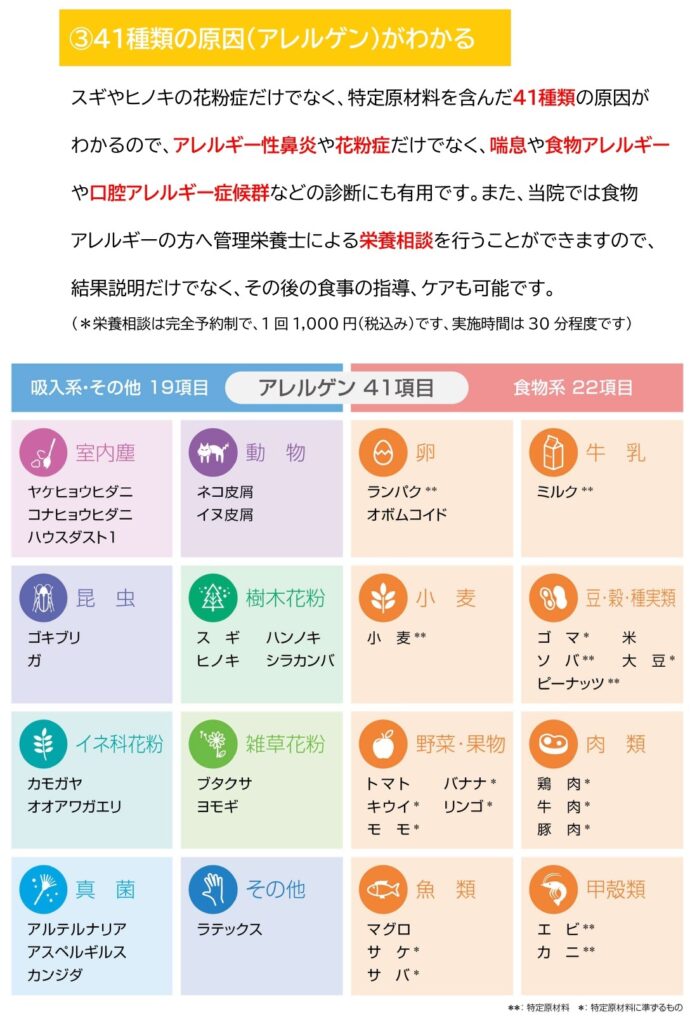

アレルギーの原因(アレルゲン)を調べます。

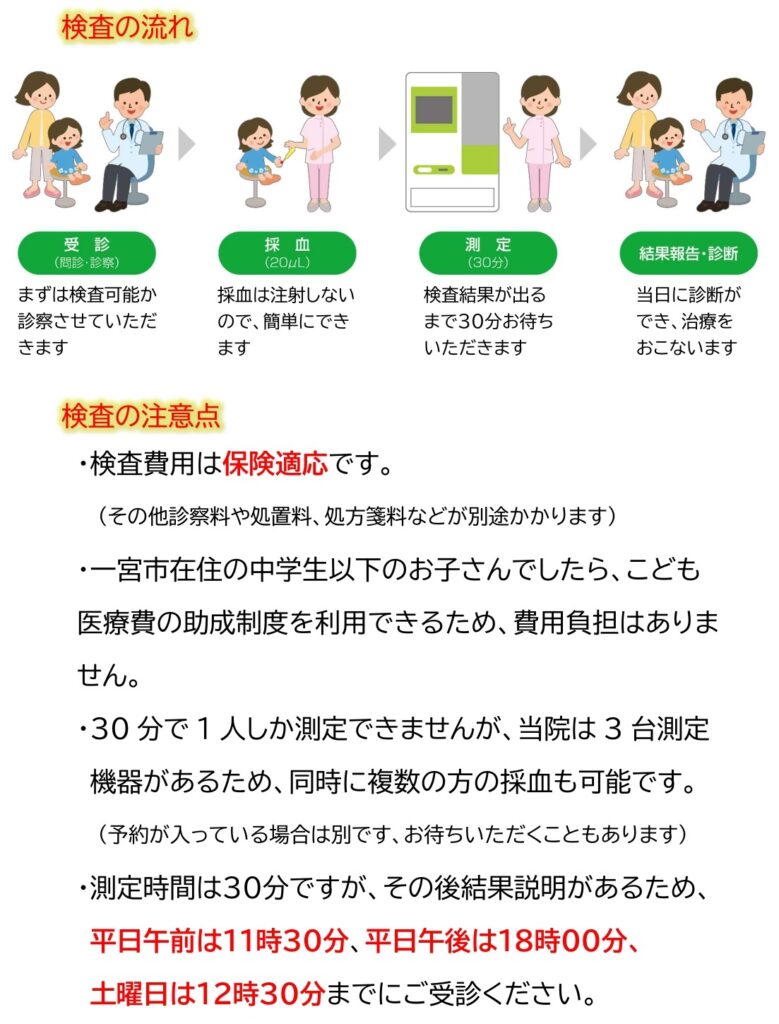

1)ドロップスクリーン

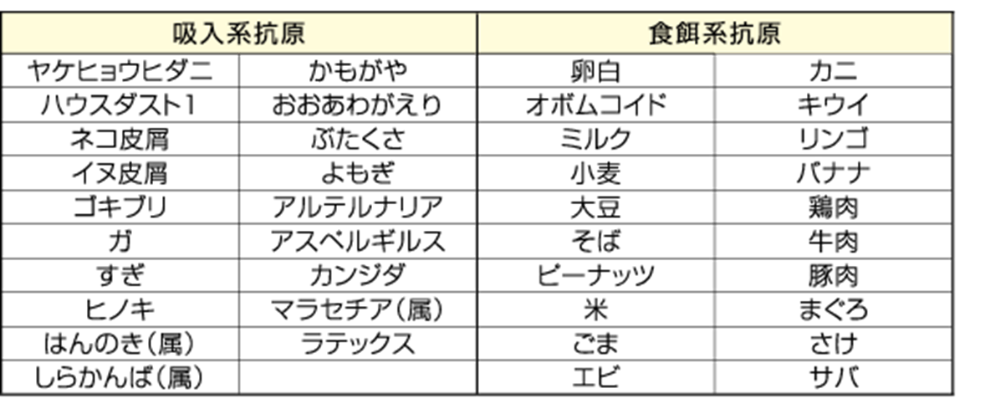

2)VIEW39検査

静脈採血による血液検査です。上記39種類のアレルゲンを調べることができます。約1週間で結果が分かります。検査費用は保険適応です。(その他診察料や処置料、処方箋料などが別途かかります)一宮市在住の中学生以下のお子さんでしたら、こども医療費の助成制度を利用できるため、費用負担はありません。

炎症反応や末梢血(白血球、赤血球、血小板など)、血液型なども同時に調べたい場合は静脈採血が必要ですので、VIEW39検査を一緒に検査することをおススメします!!

3)RAST検査

静脈採血による血液検査です。セットのアレルギー検査ではなく、ご自身が気になっているアレルゲンに絞って、1回の検査で13種類まで調べることができます。約1週間で結果が分かります。検査費用は保険適応です。(その他診察料や処置料、処方箋料などが別途かかります)一宮市在住の中学生以下のお子さんでしたら、こども医療費の助成制度を利用できるため、費用負担はありません。

◎当院で実施可能なアレルゲンの一覧

-1.jpg)

.jpg)

検査についての動画を公開しておりますのでご視聴下さい。

👇👇👇

治療

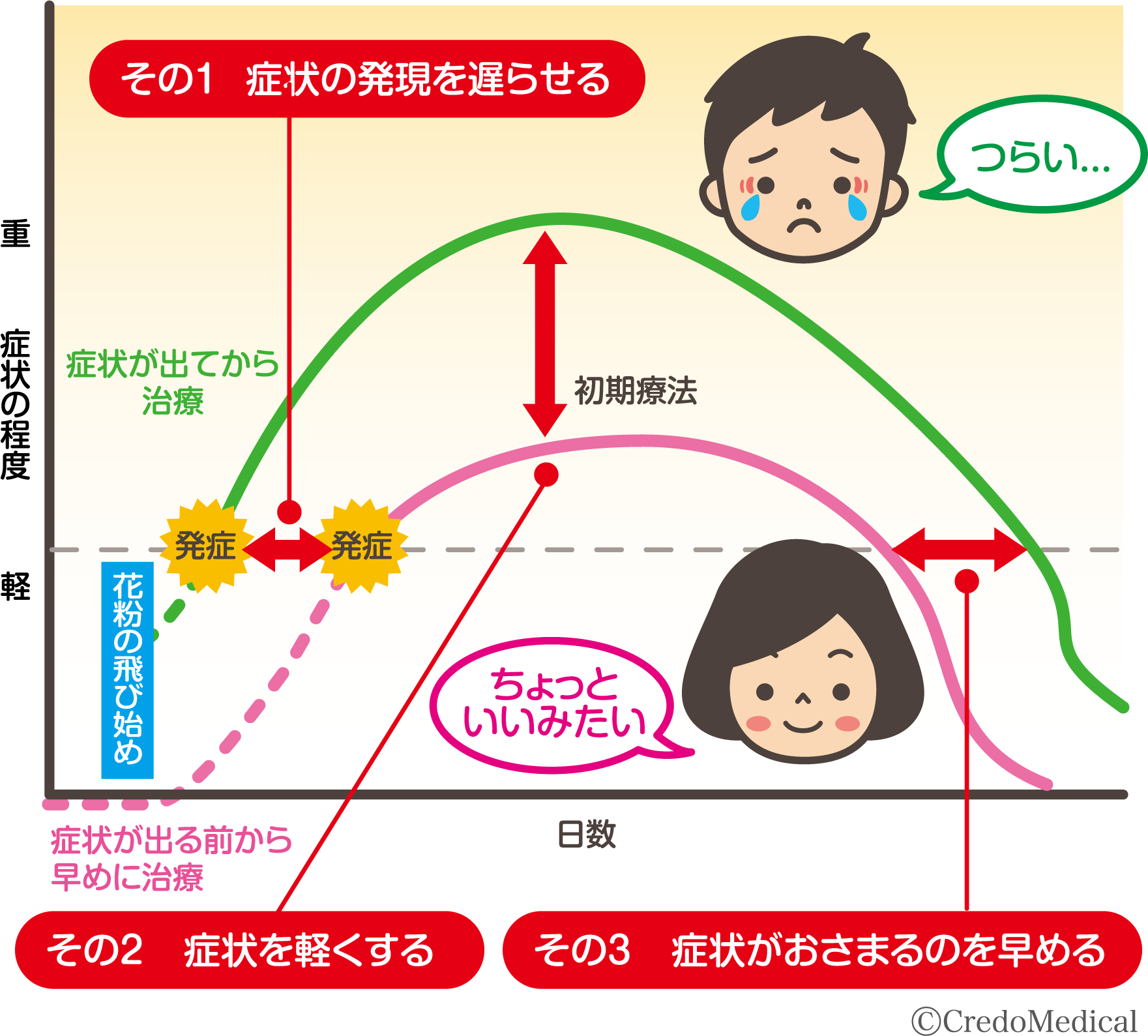

初期療法(花粉症)

自分の花粉症の原因がわかっていれば初期療法が有効です。花粉が飛ぶ約2週間前からお薬を内服することで、花粉が飛び始めてからお薬を飲むよりも症状が抑えられることがわかっております。例えばスギ花粉症ですと、2月から花粉が飛び始めることが多いので、1月中旬~下旬よりお薬を飲むと良いです。

初期療法についての動画を公開しておりますのでご視聴下さい。

舌下免疫療法(スギ花粉症、ダニアレルギー)

スギ花粉症とダニアレルギーの方は舌下免疫療法を行うことで、根本的にアレルギーの治療をすることも可能です。舌下免疫療法はアレルゲンのお薬を舌下に毎日1分投与する「アレルギー体質を改善する治療」です。有効率は70~80%程度といわれています(個人差があります)。

予防やお薬の治療をしても効果がない、お薬を飲むのが苦手、お薬の副作用(眠気やだるさなど)がつらい、他の病気の治療薬との飲み合わせが悪いなどあれば検討してみてください。

期待される効果は

1)くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状の改善

2)涙目、目のかゆみなどの症状の改善

3)アレルギー治療薬の減量

4)QOL(生活の質)の改善

ただし、3~5年は継続する必要があります。

副作用は、主に口の中の症状(腫れ、かゆみなど)があり、まれにアナフィラキシーショックを起こすことがあります。

スギ花粉症とダニアレルギーが対象で、5歳以上から治療が可能です。

スギ花粉症は6月~12月中旬の間で、ダニアレルギーは年中、初回治療開始が可能です。

舌下免疫療法についての動画を公開しておりますのでご視聴下さい。

対症療法(お薬の治療)

治療はお薬の治療をすることが多いです。症状に応じて、鼻水やくしゃみがメインの方は抗ヒスタミン剤を、鼻づまりがある方はロイコトリエン受容体拮抗薬やトロンボキサンA2受容体拮抗薬などを内服します。さらに、点鼻薬や目薬を併用することもあります。また、耳鼻咽喉科を受診されると、鼻の洗浄処置やネブライザー(吸入)などを行い、鼻やのどの腫れをひかせたり、症状を落ち着かせることも可能です。当院でも処置は可能ですし、感染対策としてネブライザー機器には逆流防止装置を付けておりますので、安心してネブライザーを行っていただくことができます。

*症状や副作用、生活スタイルによりさまざまなお薬が選択できます。

例)鼻水の症状を抑えたい

1日1回、眠気が少ない方が良い

飲み薬は苦手 など

手術(レーザー手術など)

・レーザー手術

鼻の中の粘膜(下鼻甲介)を焼灼する。

⇒1)粘膜の腫れをひかせて、鼻づまりの症状を抑える。

2)粘膜の性質を変えて(変性)、アレルギー反応が起きにくくする などの効果があります(個人差があります)。

*レーザー手術は6月~10月中旬の期間のみ実施しております。詳しくは受付にお問い合わせください。

花粉症、アレルギー性鼻炎の予防

鼻やのど、目などに花粉などのアレルゲンが入らなければ症状は出ませんので、予防も大切です。

以下を参考にしてください。

・花粉症やアレルギーの症状を出さないためには第一にアレルゲンの除去、回避です。まずは、医師の診察を受け、アレルギーの検査を行い、自分のアレルゲンは何なのかを確認しましょう。

・アレルゲン(花粉やダニ、ほこりなど)が入らないように外出時や掃除をする時はマスクやゴーグルを着用する。できるだけツルツルとして凹凸のない素材の服を選びましょう。コートなど、一番上に着るものは特に注意が必要です。

・帰宅したら、玄関で衣服に付いた花粉を払い、手洗いや洗顔、洗眼、のどうがい、鼻うがいをしましょう。

・自宅でよく使用する衣服や布団、枕、クッション、ソファーなどにはダニやほこりが多く付いていますので、こまめに掃除しましょう。

・花粉シーズンには、ドアやサッシをしっかりと閉めて外からの花粉が入らないようにしましょう。外から入った花粉を除去するため、こまめに掃除をしましょう。

・花粉シーズンは布団を外に干さない。布団乾燥機などを使うようにしましょう。干したいときは、花粉の飛ぶ量の少ない午前中に干しましょう。

・特に多いスギ花粉症は寒い時期ですので、空気が乾燥しており、花粉症の症状だけでなく乾燥していることでさらに症状が悪化しやすいです。家では加湿器や空気清浄機を使うことも効果があります。なければ蒸しタオルで鼻やのどを蒸らしたり、こまめに掃除をしましょう。

・晴れの日や曇りの日、前日に雨が降った日、日中の最高気温が高めの日、乾燥した日、風が強い日などは花粉が飛びやすいですので、特にこのような日の外出には注意しましょう。

・アレルギーの症状を軽くするためには、規則正しい食生活が重要です。暴飲暴食やお酒の飲みすぎ、お菓子の食べ過ぎは控え目にしましょう。お茶や野菜を多めにとり、栄養バランスのいい食事を心がけましょう。

注意点

・さまざまな検査や治療がありますが、その選択の際は自己判断せず、医師の診察を受け、十分に相談するようにしましょう。

・ご紹介した内容は、花粉症やアレルギー性鼻炎の全てを網羅している訳ではないので、不明な点は医師にご相談ください

執筆・監修医師紹介

院長/医学博士

院長/医学博士

楓みみはなのどクリニック 院長 中下 陽介

経歴

-

- 関西医科大学 医学部医学科 卒業

- 広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 卒業

- 広島大学関連病院勤務

- 木沢記念病院 耳鼻咽喉科 副部長

- 岐阜大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教(臨床講師)

- 中濃厚生病院 頭頸部・耳鼻咽喉科 部長

- 楓みみはなのどクリニック 院長

認定・資格

-

- 日本専門医機構認定耳鼻咽喉科専門医

- 日本耳鼻咽喉科学会認定補聴器相談医

- 日本耳鼻咽喉科学会認定騒音性難聴担当医

- 日本めまい平衡医学会認定めまい相談医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- 博士(医学)広島大学

- 補聴器適合判定医師