日常会話での聞こえについて

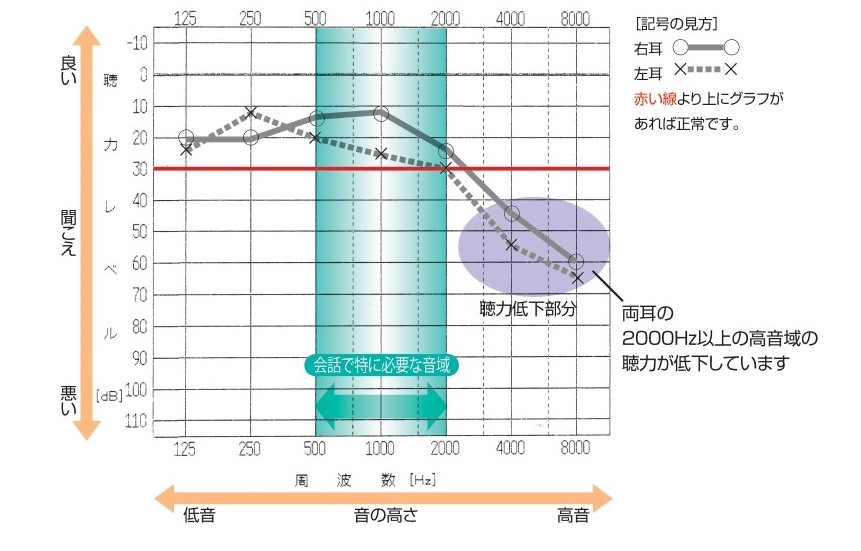

会話で大事な周波数(ヘルツ)は500から2000ヘルツの範囲です(下図)。

この範囲の聴力が30デシベル(赤線)より上にあれば会話に支障ありません。

加齢性難聴の初期症状

みなさんこのような症状はみられないですか?これらは加齢性難聴の初期症状です。その際は難聴の早期発見、治療が大切ですので、お早めに耳鼻咽喉科専門医や補聴器相談医を受診しましょう。

◎テレビの音が大きくなった

◎話す声が大きくなった

◎耳鳴り

◎お風呂がわいた電子音が聞こえない

◎体温計の音が聞こえない

加齢性難聴の特徴

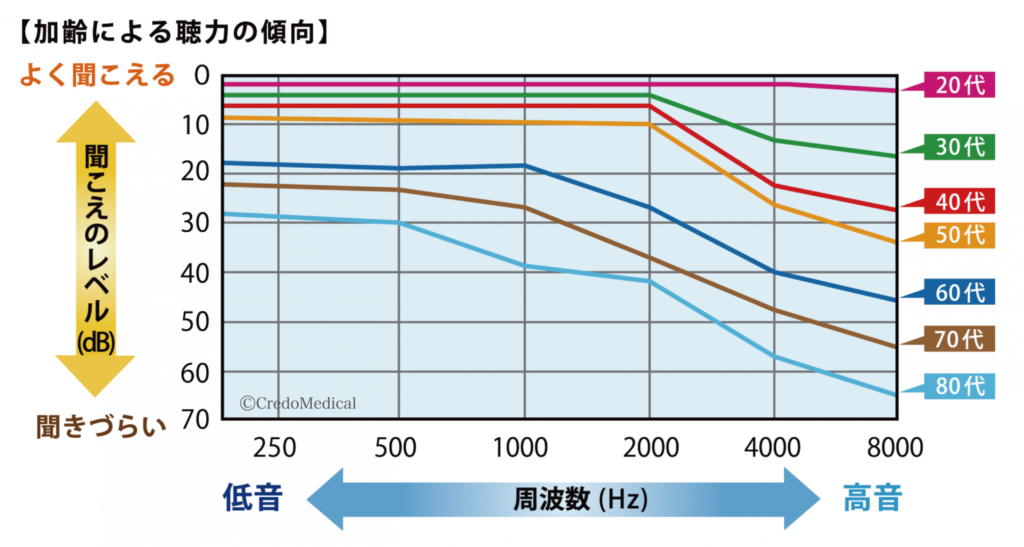

加齢性難聴の原因は、耳の中にある音を察知する有毛細胞が、加齢により少なくなることで起こります。有毛細胞は再生しないため、一度、難聴になると治らないのが特徴です。年齢とともに高い音が聞きづらくなる傾向があります。早い人では50代からその症状が出る人もいます。聴力の低下とともに、耳鳴りを自覚することも多くなります。これらは病気ではなく、加齢に伴う現象ですので、難聴や耳鳴りの改善は困難な場合が多いのが現状です。今後、加齢に伴い聴力低下が進行する場合もあります。難聴が生じると会話がスムーズに出来なくなるため、他人との接触を避けるようになります。そうなると、家へのひきこもりにつながり、外部からの刺激が低下するため、うつ病や認知症の発症につながることもあります。会話に不自由を感じるようでしたら、補聴器の検討をされるのもよいかと思います。その際は医師にご相談ください。

加齢性難聴を進行させないために

◎必要以上に大きな音でテレビやラジオ、音楽を聴かない

大きな音に慣れすぎると、小さな音が聞こえなくなります。

◎塩分や脂質を控えめな食事にする

高血圧や高コレステロール血症、糖尿病などの生活習慣病は内耳の血流を悪くさせ、難聴の進行につながります。

◎禁煙

喫煙することで血管が収縮し血流を悪くします。

◎有酸素運動

適度な有酸素運動は血流の促進につながります。1日30分のウォーキングやジョギングなどを日課にしてみましょう。

◎イヤホンではなくヘッドホンを使用する

イヤホンよりヘッドホンの方が耳への負担が軽くなります。

執筆・監修医師紹介

院長/医学博士

院長/医学博士

楓みみはなのどクリニック 院長 中下 陽介

経歴

-

- 関西医科大学 医学部医学科 卒業

- 広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 卒業

- 広島大学関連病院勤務

- 木沢記念病院 耳鼻咽喉科 副部長

- 岐阜大学医学部付属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 助教(臨床講師)

- 中濃厚生病院 頭頸部・耳鼻咽喉科 部長

- 楓みみはなのどクリニック 院長

認定・資格

-

- 日本専門医機構認定耳鼻咽喉科専門医

- 日本耳鼻咽喉科学会認定補聴器相談医

- 日本耳鼻咽喉科学会認定騒音性難聴担当医

- 日本めまい平衡医学会認定めまい相談医

- 日本医師会認定健康スポーツ医

- 博士(医学)広島大学

- 補聴器適合判定医師