こんにちは

一宮市の耳鼻科、楓みみはなのどクリニックです

院長の城めぐりをご紹介します

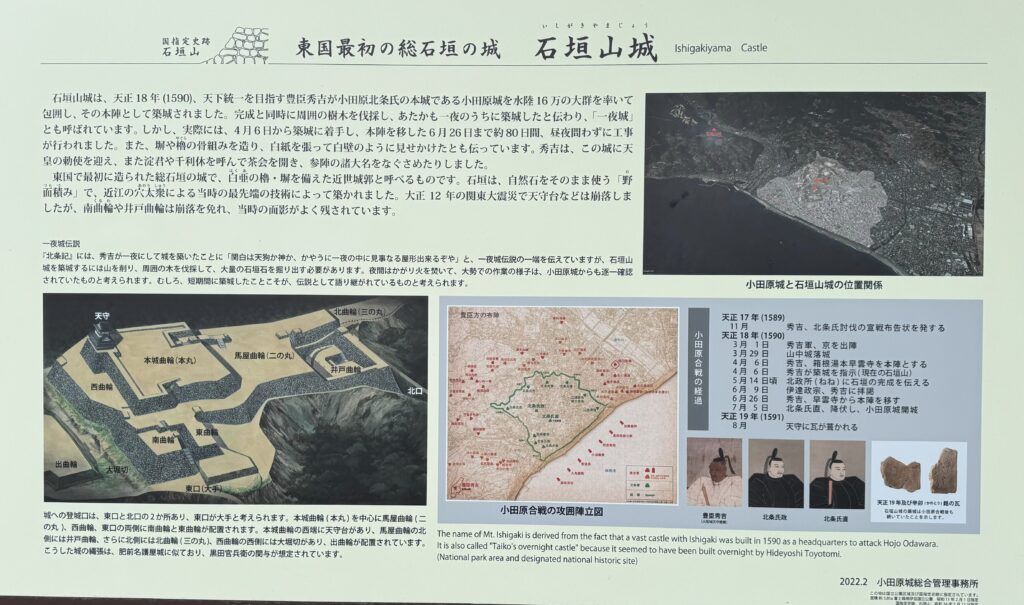

今回訪れた城は神奈川県小田原市にある石垣山城です

縄張りの形式は梯郭式山城、天守の構成は独立式、天守閣はあったそうですが詳細は不明です

1590年(天正18年)豊臣秀吉の小田原後北条氏征伐にあたり建築されました

小田原城は周囲9kmに渡り壮大な堀と土塁で周囲を囲まれており、力攻めは困難であり長期戦になると判断し建築することになったそうです

下の画像のように小田原城は水陸全方向から豊臣勢に囲まれました

全国の大名を従え、小田原城を囲むように包囲し、その本陣として総石垣の城を築いたことから、本来「笠懸山」と呼ばれていた山が「石垣山」と呼ばれるようになりました

築城の際に山頂の林の中に塀や櫓の骨組みを造り、白紙を張って白壁のように見せかけ、一夜のうちに周囲の樹木を伐採し、それを見た小田原城中の将兵が驚き士気を失ったため、「石垣山一夜城」とも呼ばれています

しかし、実際はのべ4万人が動員され、天正18年4月から6月まで約80日間が費やされたそうです

1923年(大正12年) 関東大震災で大部分の石垣が崩壊しました

1956年(昭和34年) 「石垣山」として北曲輪と出曲輪を除く部分が国の史跡に指定されました

2006年(平成18年)史跡追加指定されました

2017年(平成29年)4月6日、続日本100名城(126番)に選定されました

私は100名城めぐりも趣味ですので、到着後早速スタンプをゲットしました

旅行記を紹介します

電車と新幹線で小田原に行き、そこからはレンタカーで移動しました

第一駐車場すぐに南曲輪の石垣が残されています

荒々しい野面積の石垣です

東登口より入城します

当時より現存する見事な野面積の石垣を横に見ながら二の丸に向かいます、桜がわずかに残っていました

二の丸はかなり広い場所でした

二の丸はかなり広い場所でした

展望台から小田原市街地が全貌できます、小田原城も丸見えです(〇)

二の丸広場に戻り、本丸に向かいます

本丸広場です

天守台跡も残っていました、当時は3層程度の天守閣があったそうですが詳細は不明です

次にレンタカーで移動して山中城(静岡県三島市)に向かいました

山中城は天文年間から永禄年間(1530~1560年頃)、小田原に本城をおいた後北条氏によって番城(城主を置かない城)として築城されました

豊臣秀吉の勢力が拡大すると、小田原侵攻に備え小田原城防御の最前線として大改修されています

1590年(天正18年)3月29日、6万7千の豊臣軍の総攻撃をうけ、4千の北条勢は必死に防戦しましたが、鉄砲と圧倒的兵力の前にわずか半日で落城したと伝えられています

三の丸堀付近にある駐車場から入城しました

三の丸堀沿いになだらかな坂道を進んで行きます

当時の遺構が忠実に復元されています、これは西の丸の「土塁」です

「土橋」もありました左右の堀の深さが壮大でした

西の丸の「畝堀」です、後北条氏に特徴的な堀の1つです、実際に見るとすごい深さでした

これも後北条氏に特徴的な堀の1つである「障子堀」です、今は緑が植えられていますが当時は土が露出しており滑りやすく登りにくい構造になっていたそうです、また水が湧き出て貯水池の役割も果たしていたそうです

後北条氏に特徴的な「角馬出」です、馬出とは、虎口(出入口)の前側or外側に堀を隔てて設けられた小さな曲輪のことで、武田氏に特徴的な半月型の「丸馬出」と後北条氏に特徴的なコの字型の「角馬出」に大別されます、馬出の周りも堀がめぐらされていて、背面が土橋や木橋で虎口とつながっていました、山中城では木橋が架かっていたそうです

北の丸堀です、山中城の外堀であり、城を囲むように掘られたとのことです、10m以上はある高低差が侵入しにくさを物語っています

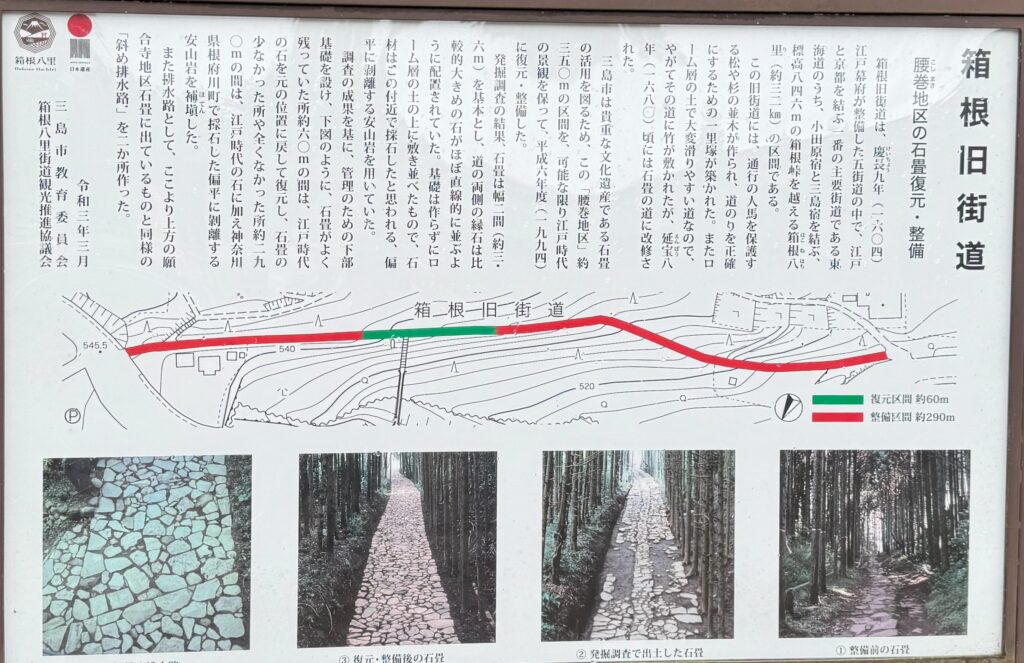

山中城の駐車場の裏には箱根旧街道が復元されていました

箱根関と三島宿を結ぶ中間地点に山中城は位置しており、この城が後北条氏にとって西からの侵攻を防ぐ要であったことが分かります

復元された街道です、一部は当時の石も残っているそうで、欠けている部分を新たに石材を切り出して復元したそうです、平坦には見えますが実際に歩いてみると凹凸がありますし、雨で濡れていてやや滑りやすかったです、当時は車はなく馬や人の足での移動が主だったので、道が整備されていたとはいえ、移動には負担が伴ったのだろうと推測されます

山中城よりさらに移動し、お城ではありませんが「韮山反射炉」に行きました

江戸時代末期に欧米列強がアジアに進出してきたことを契機に、海防強化のために台場や大砲を製造する反射炉が必要となり、幕府は韮山代官である江川英龍に命じて、品川台場や反射炉を建築させました

江戸時代末期に欧米列強がアジアに進出してきたことを契機に、海防強化のために台場や大砲を製造する反射炉が必要となり、幕府は韮山代官である江川英龍に命じて、品川台場や反射炉を建築させました

この中に銑鉄を入れ、石炭などを燃料に金属を溶解させ、大砲を鋳造しました

2015年(平成27年)には世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」の1つに登録されました

鋳鉄製24ポンドカノンを復元したものが展示されていました

江川英龍像もあり、写真撮影スポットになっていました

韮山反射炉よりさらに移動し、伊豆「修禅寺」に行きました

弘法大師空海によって開創されたお寺で、鎌倉時代には鎌倉幕府二代将軍源頼家が幽閉された事でも有名です

当初は真言宗でしたが、建長年間(鎌倉時代後期)に臨済宗となり、1409年(応永9年)の戦乱により、伽藍を焼失しましたが、伊豆国を治めた北条早雲により再建され、現在の曹洞宗となったそうです

近くには頼家公のお墓もあり、お参りしてきました

頼家公のお墓に近くには指月殿(しげつでん)があります

修善寺温泉にある経堂(御堂)で、木造建築物としては伊豆最古だそうです、建立されたのは鎌倉時代で、北条政子がこの地で殺害された我が子の頼家公を供養するため、建てました

修善寺温泉の町並みです、今回は春に訪れましたが、紅葉狩りには最高の場所になりそうです、近くにはおしゃれなカフェや和紙作り体験、お土産屋さんも点在しており、観光にはお勧めです!!

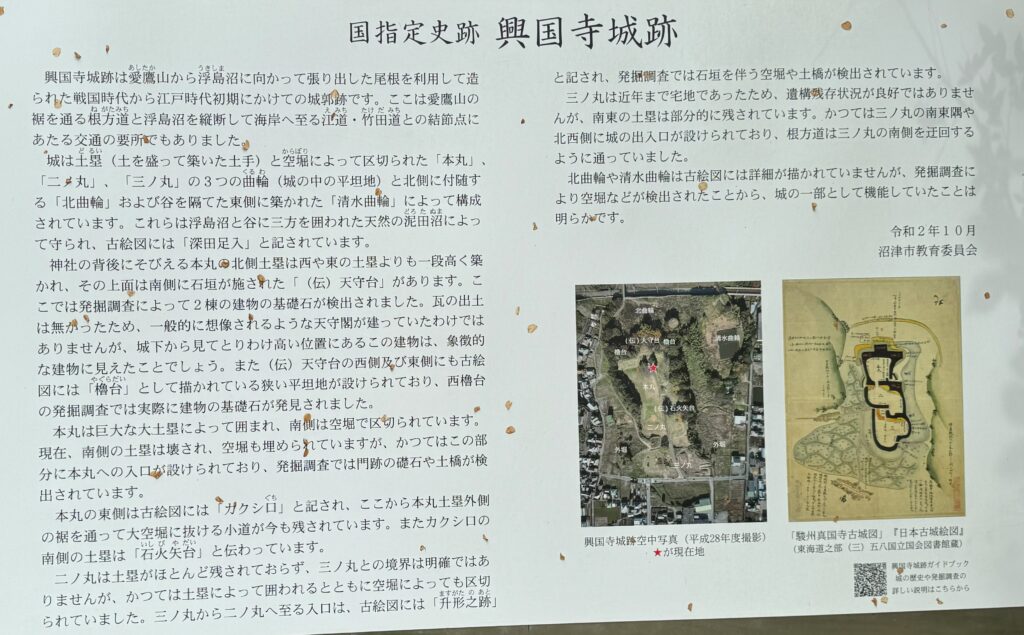

修禅寺よりさらに移動し、興国寺城(静岡県沼津市)に行きました

興国寺城は北条早雲が伊豆に移るまでの間、本拠地としていたとされるお城です

1487年(長享元年)(1487年)今川氏の客将であった伊勢新九郎盛時(北条早雲)が、今川氏の家督争いでの活躍により富士下方十二郷を与えられ、興国寺城を本拠地としたとされています

早雲が伊豆国の領主となって韮山城に移った後は、今川・武田・北条各氏が奪い合いを続け、最終的には徳川領となりました

1601年(慶長6年)江戸幕府開府の功臣として天野康景が1万石で入封し興国寺藩が立藩しましたが、康景は領内の問題で責めを負いその裁定に不満を募らせて出奔、そのため興国寺藩は改易となり、1607年(慶長12年)に廃城となりました

三ノ丸だったところが駐車場となっており、そこから徒歩で移動します

二ノ丸、本丸広場から天守台がある土塁が見えます

もう少し近づくと、穂見神社があり、そこに続100名城スタンプや説明書が設置してあります

穂見神社の東側に登城する階段があり、ひたすら登ります

天守台の野面積の石垣が見えるともうすぐです

本丸土塁と記された階段を少し登ると

天守台に着きます、少して手狭な広場でした、北側は山

南側は沼津市街地や駿河湾まで見渡すことができ、戦国時代の重要なお城であったことがうかがえます

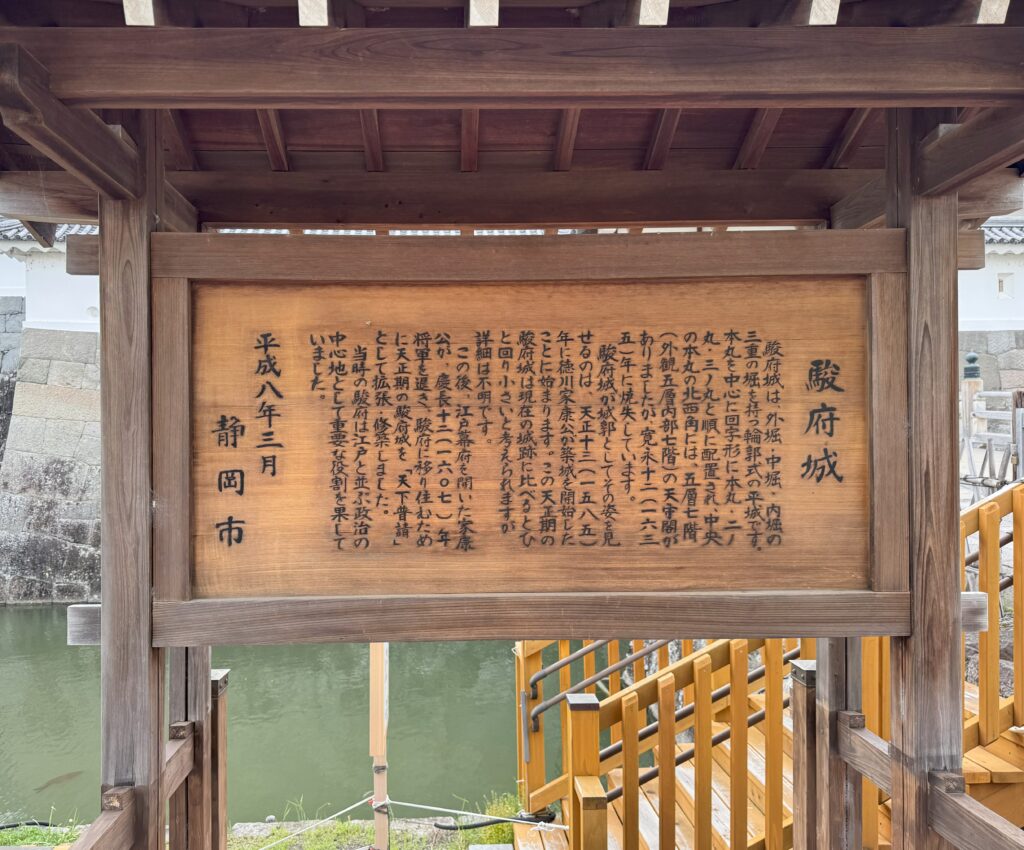

最後にさらに移動して駿府城(静岡県静岡市葵区)に行きました

いわれと知らず徳川家康が大御所時代に過ごしたお城です

14世紀に室町幕府の駿河守護に任じられた今川氏によって、この地には今川館が築かれたのがはじまりです

家康は19歳までの12年間、今川義元の人質として駿府で生活していたこともあります

1560年(永禄3年)桶狭間の戦いでと今川義元が織田信長に奇襲攻撃で戦死してからは今川氏の勢力は衰えていきます

1568年(永禄11年)武田信玄の駿河侵攻にて、今川氏真の今川館は焼失します

1582年(天正10年)武田氏も織田・徳川との戦いにより滅亡し、駿河の武田遺領は徳川家康が領有することとなりました

1585年(天正13年)駿河を含む5カ国を領有するようになった家康は駿府城の築城を始めました

1590年(天正18年)家康が江戸へ移封された後は豊臣秀吉家臣の中村一氏が城主となりました

その後関ヶ原の戦いで勝利し征夷大将軍となった家康は1605年(慶長10年)子の秀忠に将軍職を譲りました

1606年(慶長11年)家康は大御所となり駿府城へ再び戻り、天下普請により大改修を行い、死去するまでの余生を過ごしました

現在は1989年(平成元年)に二ノ丸南東の巽櫓(たつみやぐら)が、1996年(平成8年)に東御門(櫓門)と続多聞櫓が、2014年(平成26年)には二ノ丸南西角に坤櫓(ひつじさるやぐら)も復元され、内部は資料館として見学することができます

東御門橋より入城しました

東御門と接して巽櫓があります

東御門橋と高麗門、櫓門、多門櫓で構成された見事な枡形虎口です

東御門と巽櫓の内部は資料館となっており、金属で作られた天守の鯱(家康が織田・豊臣の織豊期の金箔鯱に抗って金属製にしたと考えられています)が展示されています

家康が幼少期の人質時代に太原雪斎から教えを受けたとされる、臨済寺の部屋を復元した「竹千代手習いの間」も見ることができます

東御門の近くには本丸堀の一部が残されいます

本丸跡は駿府城公園となっていて、多くは市民に開放された公園となっておりますが、石垣の積み方を知ることもできます

家康公手植えのみかん🍊も見ることができます

晩年の家康公像です、「大御所」として駿府に移ってきた頃の家康の姿を表した銅像です、家康は晩年の65歳から亡くなる75歳までの約10年間を駿府で過ごしました

坤櫓です、江戸城の富士見櫓に似ていました

天守台は発掘調査中で入ることができず、隙間から撮影だけしました

そして小田原グルメといえば

「小田原おでん」ですね!!

味がしみていて、ワインと共にいただき美味でした

相模湾で獲れた新鮮な金目鯛の皮付き刺身も肉厚で大変美味しかったです

今回の旅は、後北条氏の反映と豊臣秀吉の権力、今川・武田・後北条の三角関係などを学ぶだけでなく、前々回の江戸城と前回の浜松城に続き、徳川家康の足跡を訪れることで、江戸幕府開後の歴史を知り、さらに美味しいグルメをいただくことができ、有意義かつ大満足な城めぐりでした