2025/10/28

院長の城めぐり vol.35(小牧山城、楽田城)

こんにちは

一宮市の耳鼻科、楓みみはなのどクリニックです

院長の城めぐりをご紹介します

今回訪れた城は愛知県小牧市にある小牧山城、犬山市にある楽田(がくでん)城です

小牧山城の縄張りの形式は輪郭式平山城、天守構造はありません

楽田城の縄張りの型式は輪郭(推定)式平城、天守構造はありません

🏯 小牧山城の歴史と成り立ち

1. 城の概要と立地

小牧山(標高約86 m)上に築かれた平山城跡で、かつては 織田信長 の居城であり、後には 徳川家康 が 小牧・長久手の戦い の際に陣地として利用したことで知られます。

濃尾平野のほぼ中央に位置するため、城跡からは周囲の平野が一望でき、戦略上の優位性もうかがえます。

2. 時系列で辿る小牧山城の歴史

・築城以前

この地には寺院「間々観音」があったと伝えられ、山上に宗教施設が存在していた可能性があります。

・織田信長による築城(1563年)

1563年(永禄6年)、信長は清洲城からの移転を決め、築城の名手として知られる 丹羽長秀 に築城を命じ、小牧山城の築造を開始しました。

城は山頂の主郭地区を中心に、大手曲輪・西曲輪・東部帯・西側谷など6つの主要な曲輪群から構成されていたことが発掘調査で明らかになっています。

・移転・廃城(1567年)

1567年(永禄10年)、信長は美濃・稲葉山城(後の岐阜城)へ居城を移し、小牧山城はおよそ4年間の使用期間で居城としての役割を終えました。

・小牧・長久手の戦い(1584年)

1584年(天正12年)、織田信雄・徳川家康連合軍と羽柴秀吉軍との戦いにおいて、家康軍が小牧山山頂に本陣を構え、大規模な土塁・堀の増設などを行いました。

・江戸時代以降〜現在

江戸期には尾張徳川家の領地となり、一般人の入山が制限されていたため、遺構が比較的良好に残されました。

1623年(元和9年)、小牧山の南側にあった町と寺院が、東に移転されました。

1872年(明治5年)、一時民間に売却されるが買い戻され、「愛知県立小牧公園」となり、一般公開されました。

1889年(明治22年)、土地を交換する形で、再び徳川家所有となり、一般公開は禁止になりました。

1927年(昭和2年)、尾張徳川家の徳川義親が、小牧山を国に寄付しました。太平洋戦争期には軍の施設が置かれ、再び一般人の入山は禁止となりました。

1927年(昭和2年)、国の史跡に指定されました。

1968年(昭和43年)、小牧市歴史館(小牧城)が開館しました。

2017年(平成29年)、続日本100名城(149番)に選定されました。

2019年(平成31年)「れきしるこまき 小牧山城史跡情報館」が開館しました。

3. 見どころ・散策ポイント

-

大手道:登城道である大手道は、直線的に中腹まで続き、そこから折れて本丸へ至る構造。発掘調査では永禄期の大手道が検出されています。

-

石垣・土塁・曲輪跡:本丸周辺には三重の石垣が確認され、城郭構造としてかなり本格的であったことが判明しています。

-

展望スポット:城跡山頂からは濃尾平野を一望でき、晴れた日には遠くまで見渡せます。散策の合間の達成感も格別。

-

史跡公園としての自然:春の桜、秋の紅葉など四季折々の自然も楽しめ、戦国史跡+自然散策が両立します。

4. 散策のヒント

-

アクセス:愛知県小牧市堀の内1-1に位置。公共交通機関では、小牧市役所前または「小牧山前」バス停から徒歩。

-

散策コース:麓から大手道を登り、本丸付近をぐるりと回って麓に戻る1〜1.5時間のコースが無理なく楽しめます。

-

履き物・装備:山道・坂道がありますので、スニーカー等歩きやすい靴がおすすめです。

-

季節注意:桜のシーズン(3〜4月)や紅葉時期は混雑が予想されるため、早めの時間帯訪問が良いです。

5. 振り返り・感想

信長が築いた「次世代の城郭」の原点ともされる小牧山城を訪れ、石垣や曲輪の発掘結果を知ると、当時の勢いと構想の壮大さを強く感じました。戦国ファンとして、「信長がここから美濃への戦略を練ったのか…」と想像しながら歩く時間は格別です。

山上という立地ながら、アクセスも良く、歴史と自然を同時に楽しめる城跡として、ぜひ一度訪れていただきたい場所です。

6. 基本情報

-

所在地:愛知県小牧市堀の内1-1

-

築城年:1563年(永禄6年)

-

築城者:織田信長

-

遺構:石垣・土塁・曲輪跡など

🏯 楽田城の歴史と成り立ち

1. 城の概要と立地

楽田城は、濃尾平野の東部、犬山市の楽田地区に所在した平城です。

築城時期は正確には不明ですが、少なくとも1517年(永正14年)にはその存在が確認されています。

主な城主としては 織田久長 が築いたと伝わり、のちに織田氏の一族・支城のひとつとして機能しました。「天守」に当たる建築物を建てたとの記述が歴史文献にある城としては最も古いとされています。

2. 時系列で辿る楽田城の歴史

・築城と初期の時代

永正年間(1504-1521年)に、「織田弾正左衛門久長が築城した」と伝えられています。当時、楽田地域には「楽田殿」が行政機構を構えていた証拠も残されています。

・戦国動乱期への移行

城の中心部は南北54間(約98 m)、東西40間(約73 m)におよび、二重の堀・土塁で防備が固められていたことが江戸期の記録に残されています。

・小牧・長久手の戦い(1584年)

1584年(天正12年)、楽田城は大きな転機を迎えます。織田・徳川連合軍が拠った小牧山城に対し、羽柴秀吉率いる軍が約5 km先の楽田城を改修して本陣としました。

秀吉軍の本陣として機能した後、同年11月の講和の条件として、楽田城は破却され、その役割を終えました。

・近現代までの変遷

城跡の中心部は現在、楽田小学校の敷地となっています。堀跡の形状を残す道筋や「小城跡」「裏門跡」といった地名の石碑が、かつての城郭を想起させます。

3. 見どころ・散策ポイント

-

堀跡を伝える地形:小学校の周りを囲む曲がりくねった道は、かつての二重堀の跡ともいわれています。散策の際は堀のラインに注目を。

-

土塁や石碑:土塁の高さや堀の幅が記録として残っており(例えば土塁は南側で約5.4 m、北・東・西側で約7.2 m)、それを想像しながら歩くと歴史の重みが感じられます。

-

戦国の激戦地としての背景:小牧・長久手の戦いという大きな戦局に関わった城ゆえ、ただの城跡散策ではなく「戦略の場」を感じることができます。

-

アクセスの利便性:名鉄小牧線「楽田駅」から徒歩約5分という交通至便な立地。散策初心者にもおすすめ。

4. おすすめ散策ルート

-

楽田駅から南へ徒歩5分で城跡付近へ。

-

小学校敷地を外から眺め、堀跡の道筋を確認。

-

「裏門跡」「南門跡」などの石碑がある地点へ足を延ばす。

-

周囲の民地化された地域でも地形の名残を探してみる。

-

散策後は近くのカフェや地元小料理店で郷土の味を楽しむのも良し。

5. 振り返り・感想

楽田城址を訪れて感じたのは、「静けさの中にある戦国の舞台」というコントラスト。住宅地の一角にありながら、その地形や道筋には確かに往時の構えが残っていました。城好きの院長としては、堀跡の道が当時の二重堀を示すと知ったとき、背筋がゾクッとしたのを覚えています。

また、交通至便で日帰り散策にもぴったり。近隣の 小牧山城 とセットで訪ねるのがおすすめです。

6. 基本情報

-

場所:愛知県犬山市楽田地区

-

アクセス:名鉄小牧線「楽田駅」より徒歩約5分

-

遺構:土塁・堀跡(現存は限定的)

-

訪問時のポイント:学校の敷地内は立入制限がある場合があります。散策ルート・散策時のマナーにご留意ください。

🚶旅行記の紹介🚶

バスで楽田城付近まで行き、そこからは徒歩で移動しました

本丸だった部分は大半が小学校の敷地になっており、校門前に石碑がありました

本丸だった部分は大半が小学校の敷地になっており、校門前に石碑がありました

石碑の横から傾斜が下る形になっており、水堀があったことが窺えます(オレンジの部分)

住宅街を抜けて道路まで出てくると、水田の向こうに小牧山城の天守閣を見ることができ、小牧・長久手の戦いにおける羽柴秀吉の本陣となった楽田城と織田信雄・徳川家康の本陣となった小牧山城の近さが分かります

移動して次は小牧山城に行きました

山全体が城を構成しており、現在は公園が整備されています

再建された土塁跡です、小牧・長久手の戦いの際、徳川家康が防御力を高めるため建築したものです、逆に言うとそれまでは土塁がなく、防御のことは全く考えられていなかった見せるための城であったことが分かり、織田信長の自己顕示欲の現れが見て取れます

大手道はまっすぐな坂道となっており、ここより登城しました

この道はしばらくまっすぐであり、当時は階段構造はなく普通の坂道であり、周りの木々もなかったことから、坂の上をステージに見立てて、そこに立つ織田信長が坂下を見下ろし、家臣や住民達に自分の華麗さを見せつけていたことが想像されます

大手道の途中には「桜の馬場」があります、ここで馬が飼われていたそうです、もしかしたら足軽だった頃の木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)もここで働いていたかもしれません

さらに進むと、まっすぐな道が垂直に右に曲がり、S字状の坂道となり、天守閣につながっています

この辺りは常に発掘調査が行われているそうで、年々新事実が明らかにされています

天守閣の直下は大きな岩盤の上に数段の石垣が形成されています、これも織田信長が防御は考えず華麗さを見せるために築かせたものだそうです

岩盤は見事に直角に曲がっています、この岩には孔が何個も見られるのですが、これはおそらく木の根が岩盤内に浸食した後に、根が朽ちてなくなったために形成されたものだと考えられています

途中に花崗岩の巨石がおいてあります、この石はもともとは1つの石(オレンジの面と黄色の面がつながっていた)であり、名古屋城築城の際に割られたものです、この石は約3km先の岩﨑山から搬入されたそうですが、どのようにしてこの巨石を搬入したかは未だ謎だそうです

これは「転落石」と呼ばれています、名古屋城を築城する際にこの城の石垣を転用するために切り出されたものの、形が悪くて残されたものだそうです

本丸には天守閣を模した建物が建築されており、小牧山歴史館となっており、織田信長時代や徳川家康時代の小牧山城の歴史を学ぶことができます

最上階は展望室となっており、360度の大パノラマで濃尾平野を見渡すことができます、南は名駅のビル群や遠くは四日市コンビナートの煙突がみえます

北西方向には岐阜駅のビル群や金華山山頂の岐阜城を見ることができます

北東方向には楽田城付近を見ることができますが、こちらからは城跡は見えませんでした

帰りは別路を通り、虎口から下山しました

途中、土塁の遺構を見ることができます

次にバスで移動し、長久手古戦場跡に行きました

ここは小牧で膠着状態だった羽柴軍が、池田恒興の進言で徳川家康の本拠地岡崎を奇襲しようとするために移動した際に徳川軍と戦闘になった場所です

羽柴軍は第一隊池田恒興、第二隊森長可、第三隊堀秀政、第四隊三好秀次を隊長として、長久手に布陣し、織田信雄・徳川連合軍と戦闘を行いましたが、恒興と長男元助、長可が戦死し敗戦しました

ここは「勝入塚」といい、恒興が戦死した場所と伝えられる場所に碑が建てられています、恒興は1580年に入道し「勝入斎」と名乗ったため、これにちなんで塚名が付けられました

ここは「庄九郎塚」といい、元助が戦死した場所と伝えられる場所に碑が建てられています、元助は幼名を「庄九郎」といい、これにちなんで塚名が付けられました

ここは「武蔵塚」といい、長可が戦死した場所と伝えられる場所に碑が建てられています、長可は異名を「鬼武蔵」と呼ばれており、これにちなんで塚名が付けられました

最後にバスで移動して、豊国(とよくに)神社に行きました、大阪の豊國神社や長浜の豊国神社は「ほうこく」と呼びます

参道を進み、お参りしてきました

「豊公誕生之地」の石碑もありました

秀吉誕生の地ということは、豊臣秀長生誕の地でもあるということになります、歴史的には異父兄弟とされていますが、最近の研究では父は同じだったとの説もあります

来年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』にちなみ、大河ドラマ館が建築中でした、来年1月開館予定とのことなので、来年は是非行きたいと思います

豊国神社がある中村公園に隣接している「常泉寺」にも行ってきました、ここは秀吉に命じられた加藤清正と開山である圓住院日誦上人とで創建されました

秀吉のブロンズ像とその横には豊太閤の産湯の井戸があります

さらに常泉寺の近隣にある「妙行寺」にも行ってきました

ここは加藤清正生誕の地とされており、これにちなんで碑と清正像が置かれています

中村公園には名古屋市秀吉清正記念館があり、秀吉や清正に関係する展示がされていました

蒲生氏郷の家臣である西村重就が戦功を上げた際に秀吉から授かった兜の模造品であったり

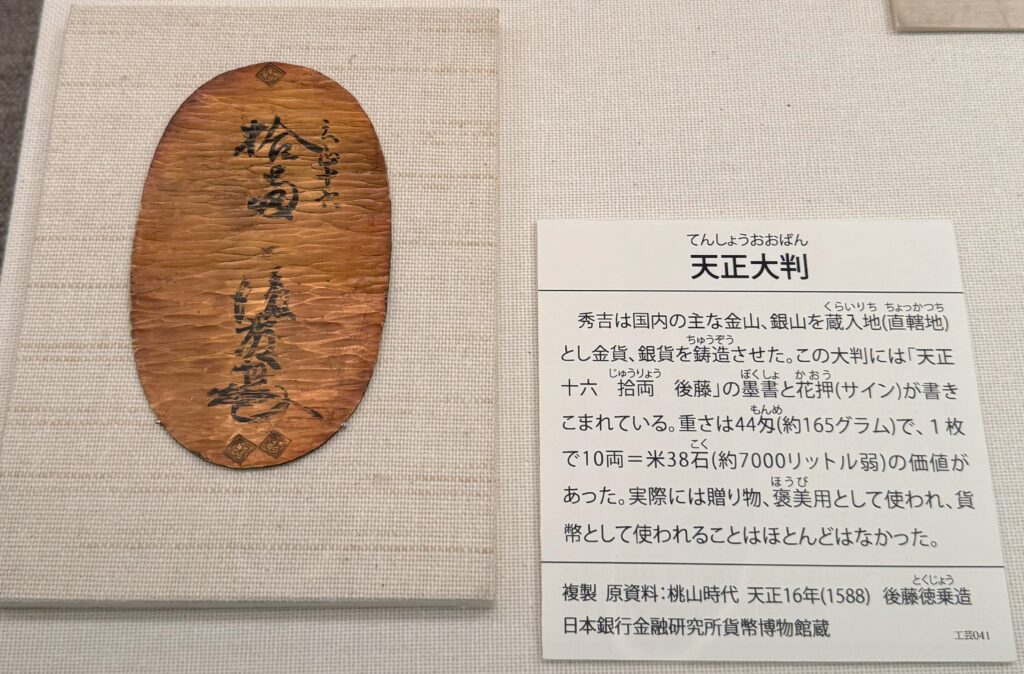

天正大判の模造品であったり

秀吉が京都に建立した方広寺の瓦であったり

清正が所用していた兜の模造品などが展示されていました

今回の城めぐりは小牧・長久手の戦いの現場を垣間見ることができ、さらには秀吉や秀長、清正の生誕地に思いを馳せることができ、来年の大河ドラマがますます楽しみになった旅になりました