🍽 高知の名物料理紹介

🐟 鰹のたたき

-

特徴: 新鮮な鰹を藁で炙り、外側を香ばしく焼き上げた後、薄切りにしていただく料理です。

-

食べ方: 薬味(ニンニク、ネギ、生姜など)と共に、ポン酢や塩で味付けして食べます。特に高知ではお塩で頂くのが一般的だそうです。

🐡 うつぼの唐揚げ

-

特徴: うつぼは、見た目は鰻に似ていますが、淡白な味わいが特徴の魚です。

-

調理法: 唐揚げにすることで、外はカリッと、中はふわっとした食感が楽しめます。

2025/7/28

こんにちは

一宮市の耳鼻科、楓みみはなのどクリニックです

院長の城めぐりをご紹介します

今回訪れた城は高知県高知市にある高知城と南国市にある岡豊城(おこうじょう)です

高知城の縄張りの形式は梯郭式平山城、天守は独立式望楼型 4重6階(現存)です

岡豊城の縄張りの型式は連郭式山城、天守構造はありません

南北朝時代に大高坂山城または大高坂城と呼ばれる城が築かれました

戦国時代には四国を制覇した長宗我部元親が、1588年(天正16年)、岡豊城からここへ本拠地を移そうとしましたが、低湿地の山麓は工事が難航し、代わりに浦戸湾に臨む浦戸城に移転しました

1601年(慶長6年) 、山内一豊は関ヶ原の戦いでの活躍が評価され、遠江掛川より土佐藩主に加増、転封されました

一豊は、1601年に高知城の築城を開始し、大高坂山で築城に取り掛かり、1603年(慶長8年)に本丸や二の丸は完成しましたが、城全体の完工は1611年(慶長16年)一豊の没後で二代目藩主の忠義の代になりました

築城当初の建物は1727年(享保12年)の大火でほとんどが焼失し、1753年(宝暦3年)まで四半世紀かけて再建され、現存天守は1749年(寛延2年)建造と推測されています

天守閣: 高知城の天守閣は、江戸時代より現存する12天守の一つとして、江戸時代初期の建築様式を色濃く残しています

城郭構造: 堀や土塁、石垣などが巧妙に配置され、戦国時代の城郭の特徴を有しています、天守、本丸御殿、追手門など15棟の建造物が現存し、全て国の重要文化財に指定されています

明治時代の廃藩置県: 明治時代の廃藩置県により、土佐藩は廃止されましたが、高知城はその後も存続しました。

昭和の修復: 昭和時代に入り、城の老朽化が進んだため、1959年(昭和34年)から1960年(昭和35年)にかけて、大規模な修復工事が行われました

文化財として:1959年(昭和34年)6月18日、国の史跡に指定されました

2006年(平成18年)4月6日、日本100名城(84番)に選定されました

私は100名城めぐりも趣味ですので、到着後早速スタンプをゲットしました

鎌倉時代初期に、信濃より土佐へ移住した長宗我部能俊が、土佐長宗我部氏の始まりであるといわれています

長岡郡宗部郷(現在の南国市岡豊町)に定住した当初は、ただの宗我部氏でしたが、隣の香美郡にも同じ名字の宗我部氏があったため、それぞれが郡名の一字を付け加え、長宗我部氏と香宗我部氏と名乗るようになりました

岡豊城は13世紀~14世紀の年代に長宗我部氏により築かれたと考えられています

室町時代、応仁の乱後に管領細川家で家督や管領職争いの抗争を続ける中、直轄領である土佐での支配力が低下してしまい、長宗我部氏、本山氏、山田氏、吉良氏、安芸氏、大平氏、津野氏の「土佐七雄」と呼ばれる有力国人が台頭し、土佐の覇権を争い、戦乱の時代のが始まりました

その中、長宗我部氏は岡豊城を築城し、ここを拠点として成長し、国親の時代には土佐の有力大名へと成長し、一条氏、本山氏、安芸氏とともに土佐を四分するまでになりました

国親の子、元親の時代に長宗我部氏は飛躍し、1574年(天正2)主家の一条兼定を豊後に追放し土佐を平定、さらに1585年(天正13年)には四国を統一しました

しかし同年、羽柴秀吉の進攻により降伏し、土佐一国の領主に逆戻り、1588年(天正16年)大高坂山城(現在の高知城)に本拠を移したものの、治水の悪さから再び岡豊城を本拠としたのち、1591年(天正19年)海運の便と防御能力の高さから浦戸城を改築して移った為、岡豊城は廃城となりました

城郭構造: 岡豊城は、山城として築かれ、周囲の地形を巧妙に利用した防御構造が特徴です

遺構: 現在も土塁や堀などの遺構が残っており、当時の城の規模や構造を伺い知ることができます

廃城: 長宗我部氏の滅亡後、岡豊城は廃城となりました

遺跡としての保存: 現在、岡豊城跡は「岡豊遺跡」として整備され、歴史公園として一般公開されています、敷地内には高知県立歴史民俗資料館も建築され、高知の郷土史や岡豊城の歴史を学ぶことができます

2017年(平成29年)4月6日、日本100名城(180番)に選定されました

私は100名城めぐりも趣味ですので、到着後早速スタンプをゲットしました

新幹線と電車(特急)でJR高知駅に行き、そこからはレンタカーで移動しました

途中、アンパンマン列車に出会いました、現在NHKの朝ドラで放映されている「あんぱん」をご覧になると分かりますが、高知はアンパンマンの作者「やなせたかし」さんの故郷です

高知の市街地の一部が山となっており、そこに高知城はあります、駐車した場所が裏手だったので、三ノ丸側から入城しました

野面積みの見事な石垣を見ながら、石階段を登っていきます

野面積みの見事な石垣を見ながら、石階段を登っていきます

さらに登って行くと、二ノ丸を経て本丸広場に着きます、江戸時代から残る現存12天守の一つであり、

本丸御殿が天守に接続する形式を残すのは高知城だけであり貴重な建造物です

本丸御殿から入城します

入口を入ると長い廊下を渡ります、当時の雰囲気を感じられます

本丸御殿と天守は資料館となっており、当時の籠が展示されています

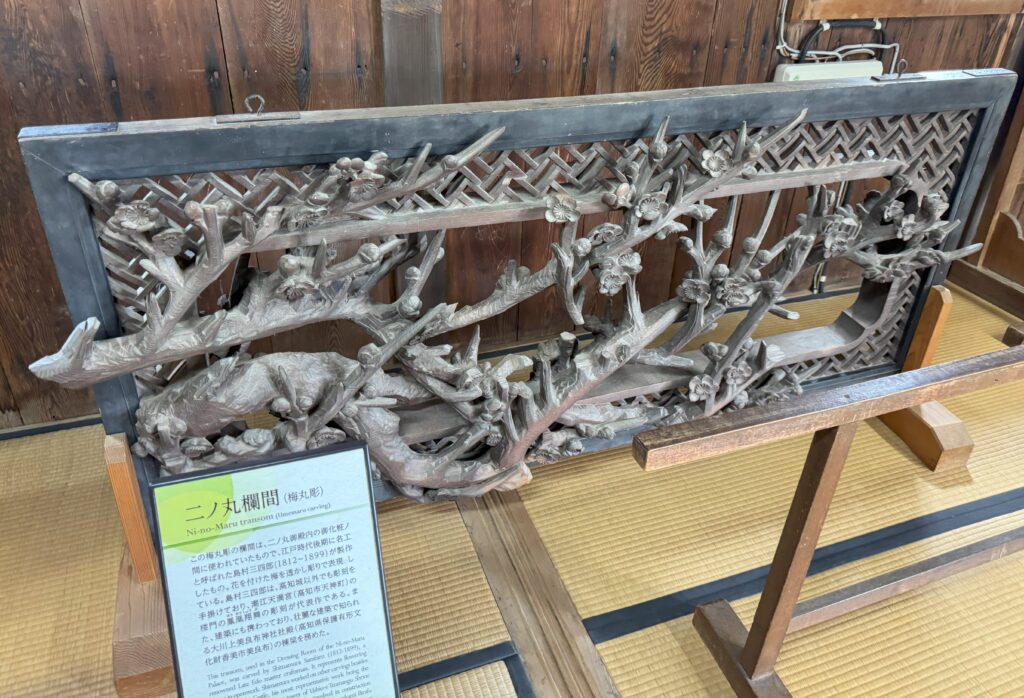

見事な欄間も展示されていました

本丸御殿から見たお庭や高知市街地です、当時の部屋がきれいに保存されています

広い御座所も見所です

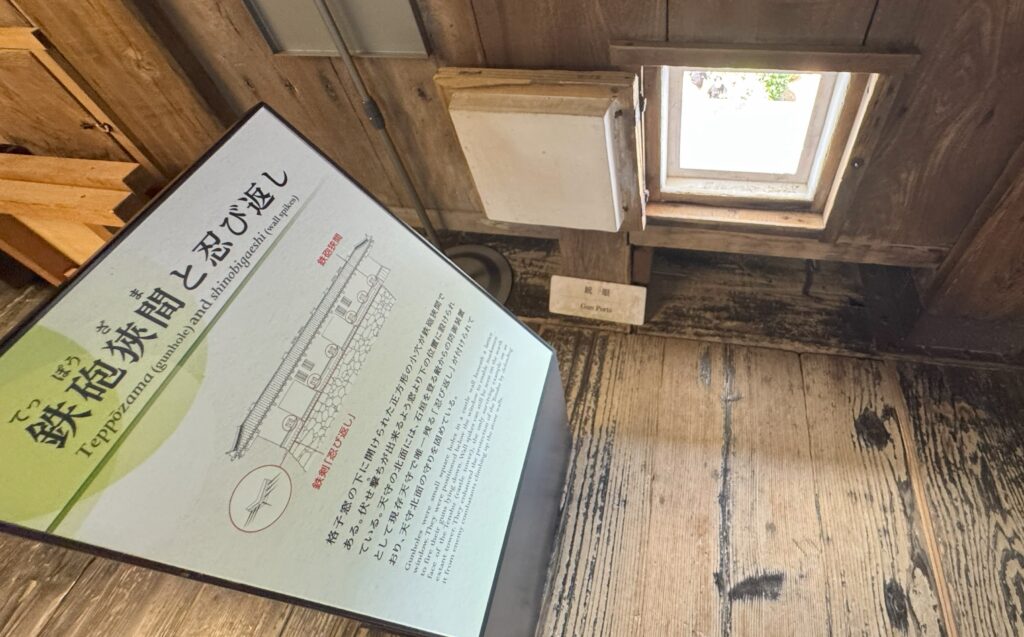

本丸天守には石落としや鉄砲狭間もあり、戦のための仕掛けがみられます

高知城の模型も展示されており、城全体の構造が理解できます

やや急な階段を登って最上階に向かいます

最上階からは高知市街地を全貌することができます

本丸天守や御殿の屋根が当時の趣を残しており壮観な眺めでした

天守から出ると、追手門側に向かいました、これは「詰門」と呼ばれ、本丸と二ノ丸の間にある空堀に建てられた櫓門です、江戸時代には「橋廊下」とも呼ばれていたそうです

途中、板垣退助像も見ることができます、岐阜城にも同じものがありましたね、高知出身の板垣退助が岐阜で演壇中に暴漢に襲われる事件があったためです、遠い距離につながりを感じました

最後に追手門より下城しました、追手門と天守がともに残っているのは、高知城、丸亀城(香川県)、弘前城(青森県)のわずか三城のみだそうです

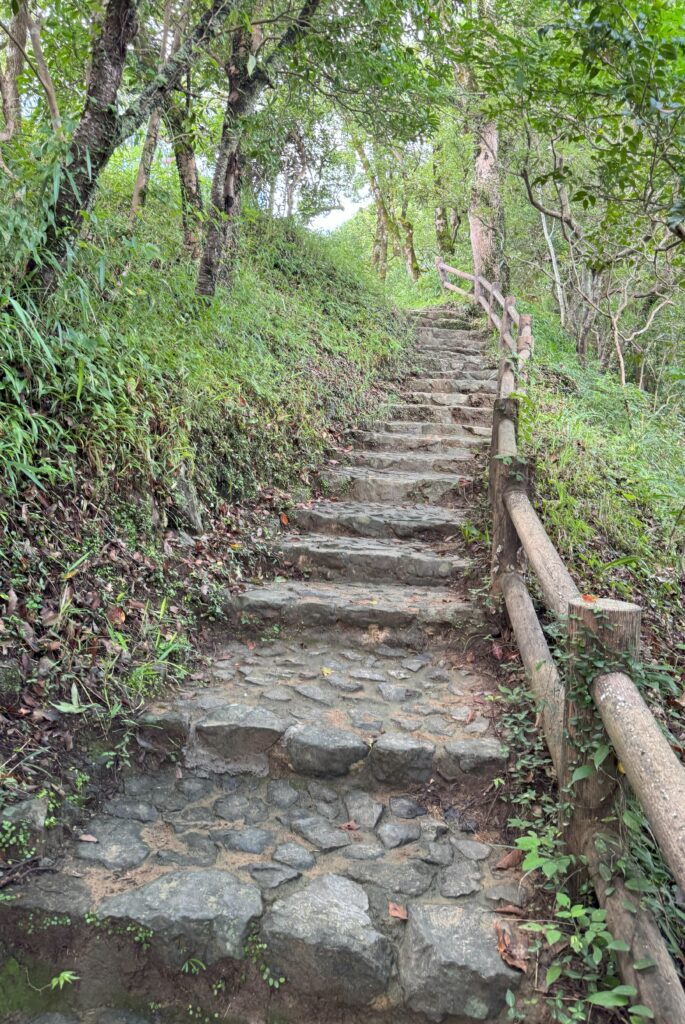

次にレンタカーで移動し、岡豊城に向かいました、高知県立歴史民俗資料館の入り口付近にある、長宗我部元親像の後ろにある階段を登り登城します

階段を登ると、お城の全体案内板があります

山城ですが、階段や道が整備されており、歩きやすかったです

階段を歩くと数分で「二ノ段」に着きます、曲輪の一つであり、建物はなかったそうです

さらに進むと「詰」に着きます、ここは岡豊城の中心となる曲輪で、建物の基礎と考えられる石敷遺構や礎石建物跡、雨水を溜めたとみられる土坑や柱穴などが確認されており、お城の本丸的役割を果たしたものと考えられます

詰からは岡豊城下を見渡すことができ、遠くは高知市街地まで望むことが出来ます

さらに進むと下りになり、「虎口」に着きます、詰から下りまっすぐ進むと、土塁で突き当たりになり、L字状になった部分を左折すると虎口に着きます、虎口自体もS字状になっており、侵入することが難しく、防御能の高さがうかがい知れます

最後に横堀を見ながら下城しました

高知城の近くに「ひろめ市場」があります、ここは何十件もの飲食店が軒を連ねており、中で飲食することもできますし、テイクアウトすることもできます、人が多く集まりとても活気と熱気を感じました