2025/3/27

院長の城めぐり vol.28(浜松城、吉田城、長篠城、古宮城)

こんにちは

一宮市の耳鼻科、楓みみはなのどクリニックです

院長の城めぐりをご紹介します

今回訪れた城は静岡県浜松市にある浜松城です

縄張りの形式は梯郭式平山城、天守の構成は独立式、現在の天守閣は望楼型3重4階、鉄筋コンクリート造の模擬天守です

近世には天守は存在しなかっったそうで、絵図にも記載がありません、本丸にあった二重櫓が天守代用とされていたそうです

浜松城の前身は15世紀頃に築城された曳馬城であり、16世紀前半には今川氏支配下の飯尾氏が城主を務めていました

1568年(永禄11年)徳川家康は西進してくる武田信玄に備え、遠江国の攻略に着手し曳馬城を攻略しました

1570年(元亀元年)家康は岡崎城を長男の信康に譲り、三方原台地の東南端にある曳馬城を西南方向に拡張し浜松城を築城しました、この時にかつてこの地にあった荘園(浜松荘)に因んで城名も地名も「浜松」と改めました

1573年(元亀3年)武田信玄と徳川・織田連合軍が激突した「三方ヶ原の戦い」が勃発

当初浜松城に籠城していた家康ですが、信玄の挑発により三方ヶ原に打って出てしまい敗北を喫しました

敗戦後は家臣に紛れて浜松城に逃げ帰り、籠城しましたが、世に有名な「空城の計」を用いて武田軍の入場を躊躇させ難を逃れました

家康は29歳~45歳までの17年間を浜松城で過ごし、1586年(天正14年)浜松から駿府に本拠を移しました

1590年(天正18年)豊臣秀吉の家臣堀尾吉晴と、その次男堀尾忠氏が11年間統治しましたが、関ヶ原の戦いの功績で出雲国富田に移封

以後は、一時徳川頼宣の領地だった以外は数家の譜代大名が代わる代わるで25代の城主が統治しました、歴代城主の中には幕府の要職に登用された者も多いことから、浜松城はのちに「出世城」と呼ばれるようになりました

明治維新後に廃城となり城郭は破壊されました

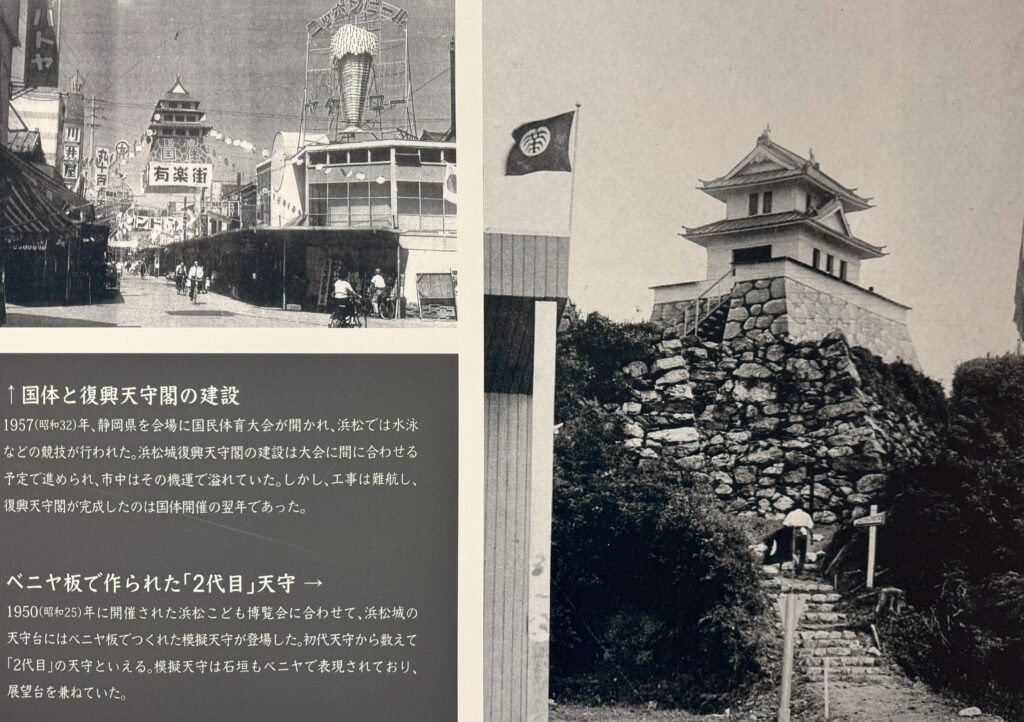

1950年(昭和25年)城址は「浜松城公園」となり、1958年(昭和33年)鉄筋コンクリート製の復興天守が再建されました

1959年(昭和34年)浜松市の史跡として指定されました

2017年(平成29年)4月6日、続日本100名城(148番)に選定されました

私は100名城めぐりも趣味ですので、到着後早速スタンプをゲットしました

旅行記を紹介します

クリニックより自家用車で浜松城に移動しました

浜松城公園の駐車場より徒歩で進みます

若き日の徳川家康公像を見たのち

緩やかな坂を上り進んでいくと、天守門が見えてきます

当時より現存する見事な野面積の石垣を横に見ながら天守門に向かいます

天守門より入城しました

天守門を入るとすぐに天守閣が見えてきます

院長はこんなアングルの天守閣が好きです

隅にある大きな「石落とし」が印象的でした

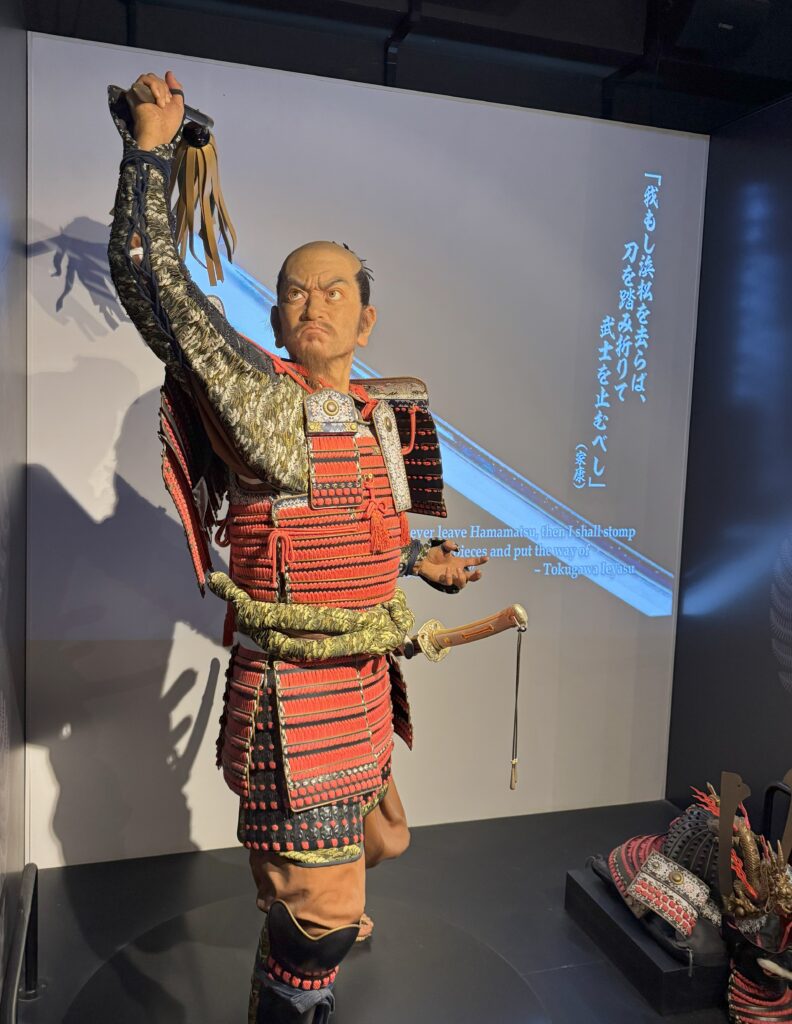

天守閣の中は資料館となっており、家康の浜松城時代の足跡や浜松の町の歴史を知ることができます

鎧兜も展示してありました

ちなみに「2代目」天守はこの画像のとおりベニヤ板で作られたものだったそうです

最上階の(3階)の屋根は金箔で彩られていました

3階からは浜松の街並みが一望できます、公園広場の模様も「徳川の葵の紋」です

そして東側には富士山の山頂付近とYAMAHAの本社社屋を見ることができます

ついでに浜名湖にある「今切(いまぎれ)」に行ってきました、右が浜名湖方面、左が遠州灘方面です、上が浜名湖大橋です

1498年(明応7年)(1498)8月に明応の大地震が起きた際に浜名湖が地盤沈下したことにより、湖面と遠州灘の海面の高さが同じになりました

翌1499年(明応7年)6月に発生した暴風雨による高波、高潮が湖内に侵入することにより、地盤の弱い砂洲が決壊して湖水が外海へ流出し今切が出現したと考えられています

江戸時代は渡し舟があったそうで、今は浜名湖大橋が開通し、車で往来できます

浜名湖方面の景色です

遠州灘方面の景色です、オーシャンブルーと青空が映えていました(風が物凄く強かったです)

次に自家用車で移動して吉田城(愛知県豊橋市)に向かいました

1496年頃、今川氏親の命で前身となる今橋城が築かれました

今川氏による東三河支配における西三河の松平氏の進行を防ぐ要としての役割を果たしました

今川氏衰退後は、松平(徳川)家康の支配となり、酒井忠次が城代を務め、さらに豊臣秀吉の天下統一後は池田輝政が城主を務め、城地の拡張や城下町の整備を行いました

江戸幕府開府後は、代々譜代大名が城主を務め、明治維新を迎えます

1871年(明治4年)、敷地は兵部省の管轄となりました

1873年(明治6年)、失火により多くの建物が焼失しました

1875年(明治8年)、大日本帝国陸軍歩兵第18連隊が置かれました

太平洋戦争後、三の丸内側は一部を除き豊橋公園として整備され、本丸には1954年(昭和29年)に隅櫓(鉄櫓)が模擬再建されました、この隅櫓内は無料の歴史資料館となっています

2017年(平成29年)4月6日、続日本100名城(151番)に選定されました

私は100名城めぐりも趣味ですので、到着後早速スタンプをゲットしました

本丸の入り口(虎口)から入城しました

虎口からみた空堀です、そこそこ深い堀となっています

隅櫓内の資料館です、鎧が展示されていたり

吉田城の再現模型が展示されており、吉田城と城下町吉田の歴史を学ぶことができます

最上階は展望室となっており、本丸の裏側は豊川と朝倉川が合流する場所となっており、自然の水堀を成しています

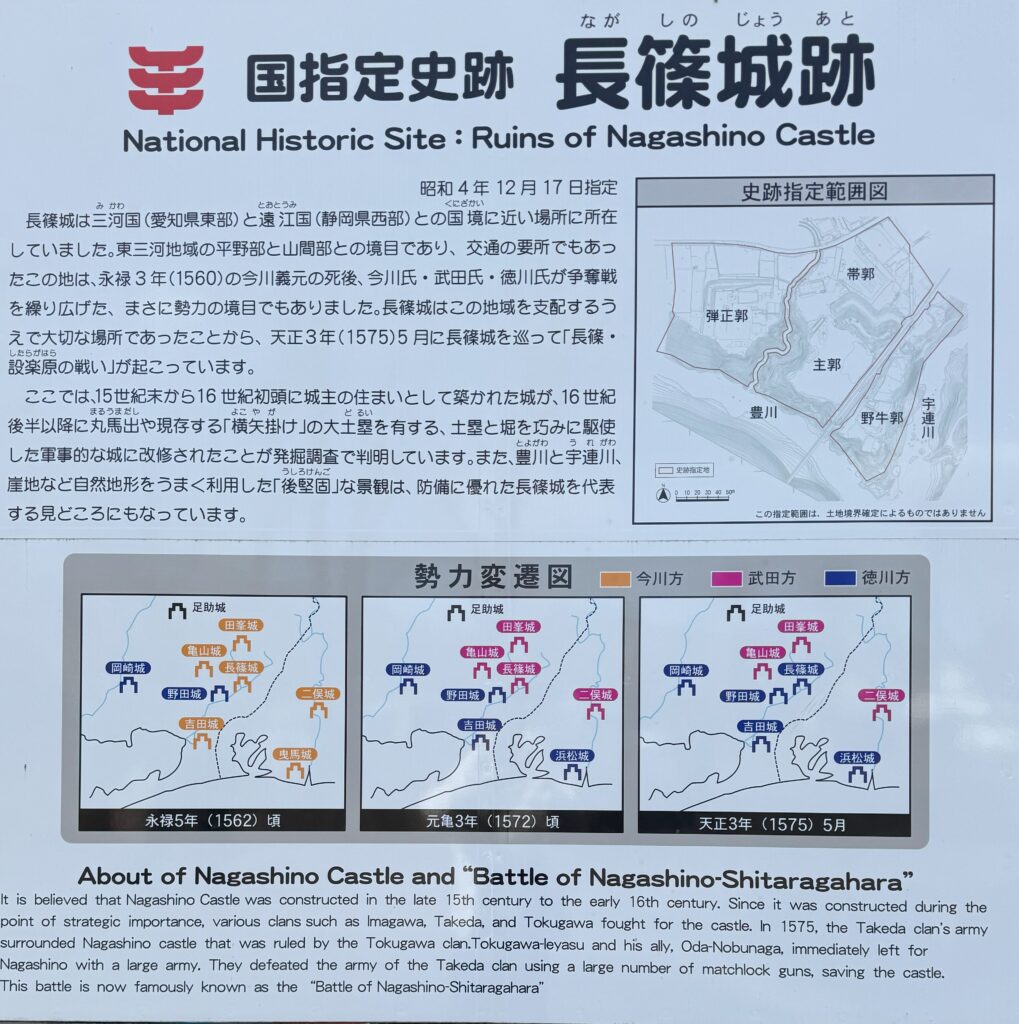

次に自家用車で移動して長篠城(愛知県長篠市)に向かいました

特に1575年(天正3年)の長篠の戦いに先立つ長篠城をめぐる攻防戦で有名なお城です

1508年(永正5年)、菅沼元成が築城したと伝えられています、長篠・菅沼氏は田峯城を拠点とした菅沼氏の一門です、この頃三河国には有力な支配者が不在だったので、奥三河地域に台頭しました

1546年(天文15年)、今川氏が三河に進行すると三河の大部分を領有したため、長篠・菅沼氏は今川氏に従属しました

1560年(永禄3年)、桶狭間の戦いで今川義元が敗死すると、松平元康(徳川家康)が東三河に侵攻し、長篠・菅沼氏は松平元康に従属しました

1572年(元亀3年)、武田信玄が奥三河に侵攻すると、今度は武田氏に従属しますが、翌年に武田信玄が死去し、再度徳川家康が長篠城を取り戻しました、この時長篠・菅沼氏の支配は終わります

1575年(天正3年)徳川家康の命により、奧平信昌が城主となります

同年、武田勝頼の侵攻による長篠・設楽原の戦いが起こった際に奧平信昌は新城城を築城し、長篠城は廃城になったそうです

2006年(平成18年)4月6日、日本100名城(46番)に選定されました

私は100名城めぐりも趣味ですので、到着後早速スタンプをゲットしました

長篠城址史跡保存館にスタンプが設置してあり、保存館では長篠城の歴史を学ぶことができます

保存館を出るとすぐに主郭の入り口に着きます、主郭は土塁で巡らされ、その周囲は空堀となっています

土塁の上から見た主郭(左)と空堀(右)です

土塁の高さにより空堀はかなり深い構造となっています

主郭にある本丸跡です、建物は全く残っていません

鳥居強右衛門磔死の碑の案内板があります

鳥居強右衛門は長篠・設楽原の戦いの際に武田軍に包囲された長篠城の救援を徳川家康に求めるため、密かに長篠城を出て、岡崎城の家康のもとに向かいます

窮状を聞いた家康は救援を向かわせることを伝えると、強右衛門はいち早く長篠城に戻りますが、武田軍に捉えられます

この時、武田軍に長篠城に残る者に対し、「援軍は来ない、城を開け、武田軍は厚くもてなす」と伝えよと命じますが、強右衛門は徳川への忠誠を貫き、「援軍は来る、この眼で見てきた、あと2,3日堅固に守れ」と伝えたので武田軍により磔の刑に処されました

その後家康は援軍を引き連れ、長篠・設楽原の戦いに至り、武田軍は敗れます

次に自家用車で移動して古宮城(愛知県新城市)に向かいました

古宮城は1572年(元亀3年)、武田信玄の命により馬場信春が築城したといわれています

当地は街道上の要衝に立地し、当時武田氏が抗争していた三河の徳川家康攻略の拠点として築城されたと考えられています

しかし、1575年(天正3年)長篠の戦いで武田氏の勢力が大きく後退した時期に廃城となったそうです

この城は模型のように武田流の縄張りが特徴の中世の城郭がほぼ完全に保存されているため

2017年(平成29年)4月6日、続日本100名城(150番)に選定されました

私は100名城めぐりも趣味ですので、到着後早速スタンプをゲットしました

スタンプは作手歴史民俗資料館に設置してあります

資料館では古宮城や周囲の城の模型が展示されており

作手地区の歴史や自然について学ぶことができます

現在の古宮城の敷地(山林)は私有地であり、白鳥神社からの出入口を経由して見学しました

画像のように城跡は全て山の中ですので、建物は残っておらず、虎口や主郭、馬出、空堀や土塁などの構造を確認することができます

そして浜松といえば「浜松餃子」ですね!!

生ビールと一緒にいただきました、ジューシーで美味でした

今回の旅は、前回の江戸城に続き、徳川家康の足跡を訪れることで、江戸幕府開府までの歴史を知り、さらに美味しいグルメをいただくことができ、有意義かつ大満足な城めぐりでした